“人”のポテンシャルを最大限に引き出すコツ

〜人的資本経営の実現に向けて〜

日本の労働力人口が減少するなか、企業では人を“資本”と捉え、“人”への積極的な投資を行うことで、個人の能力や企業の生産性を向上させ、持続的な成長に繋げることが重視されるようになっている。そこで今回は、人的資本経営とは何か、また人材育成のポイントはどこにあるのかを、経営学者の中川功一氏に聞いた。

お話を伺った方

『やさしいビジネススクール』(https://yasabi.co.jp/)

『やさしいビジネススクール』(https://yasabi.co.jp/)

“見えない資産”を可視化する。人材を“資本”と捉える新たな視点

企業価値の多くは人材、ソフト、知的財産、ブランドなど“見えない資産”、つまり無形資産によってもたらされる。この無形資産のなかでも、特に人材に注目するのが“人的資本経営”だ。“人的資本”とは、企業の従業員が持つ知識、スキル、経験、および能力の総体を指し、“人的資本経営”とは、経産省の定義では、“人材を資本として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方“とされる。ここでは、人材は投資する量によって価値が変わる、“伸び縮みする可変資本”だと捉えられている。

“人的資本経営”は企業の成長に直結するものであり、いまや企業が人的資本整備のためにどのような取り組みを行っているかは、社員はもちろんのこと顧客や投資家にとっても重要な関心事となっている。

そもそも、この人的資本経営が注目されるようになった背景には何があったのだろうか。オンライン経営スクール『やさしいビジネススクール』学長で、経営学者の中川功一氏はこう指摘する。

「人的資本という言葉は、1960年代にアメリカの経済学会で発表されました。ここで語られたことは、『働き手の労働の高度化以外に、生産性を改善する究極的な術はない』ということでした」(中川氏)

人口増で人手が増える、資本を蓄積してより大きなお金が回せる――といった、“量的な成長”だけをあてにしていては、企業経営はできない。究極的には、“一人ひとりの仕事自体を高度化していかなければいけない”という気づきが、そこにあった。

しかし、当時の日本は高度成長の真っ直中で、人口減少や労働力不足を心配する必要がなく、“人的資本”による経営は、ほとんど注目されなかった。

日本は他国に比べて、“学ばない国”?

ただ、現在は違う。日本の社会は、少子高齢化に転じ、人口減少のスピードは加速している。 厚労省の見通しでは2040~2050年代の人口減少は年間90万人規模になるという。当然、労働人口も減るわけで、2040年には国内で1,100万人の労働力が不足するという予測もある(リクルートワークス研究所『未来予測2040』)。

「人手不足のなかで、あらためてクローズアップされているのが労働者の技能不足です。私たちの社会の技能水準の低さが今、大きな課題として浮き彫りになっています」(中川氏)

これまでの若者は、たとえ大学で勉強してこなくとも、新卒で会社に入れば手厚い新人研修やOJT(オンザジョブトレーニング)があり、そこで仕事を覚え、スキルを磨き、能力を開花することができたはずだ。

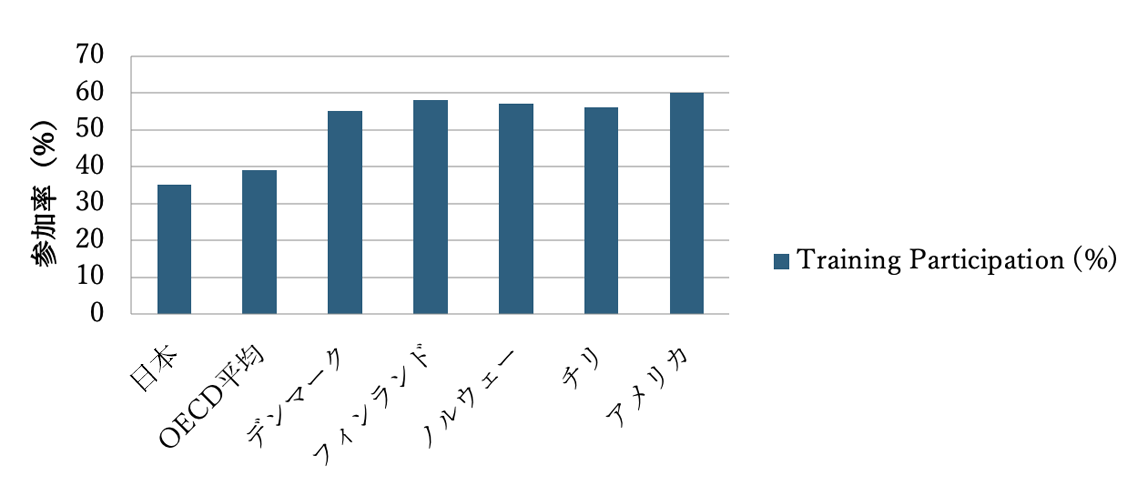

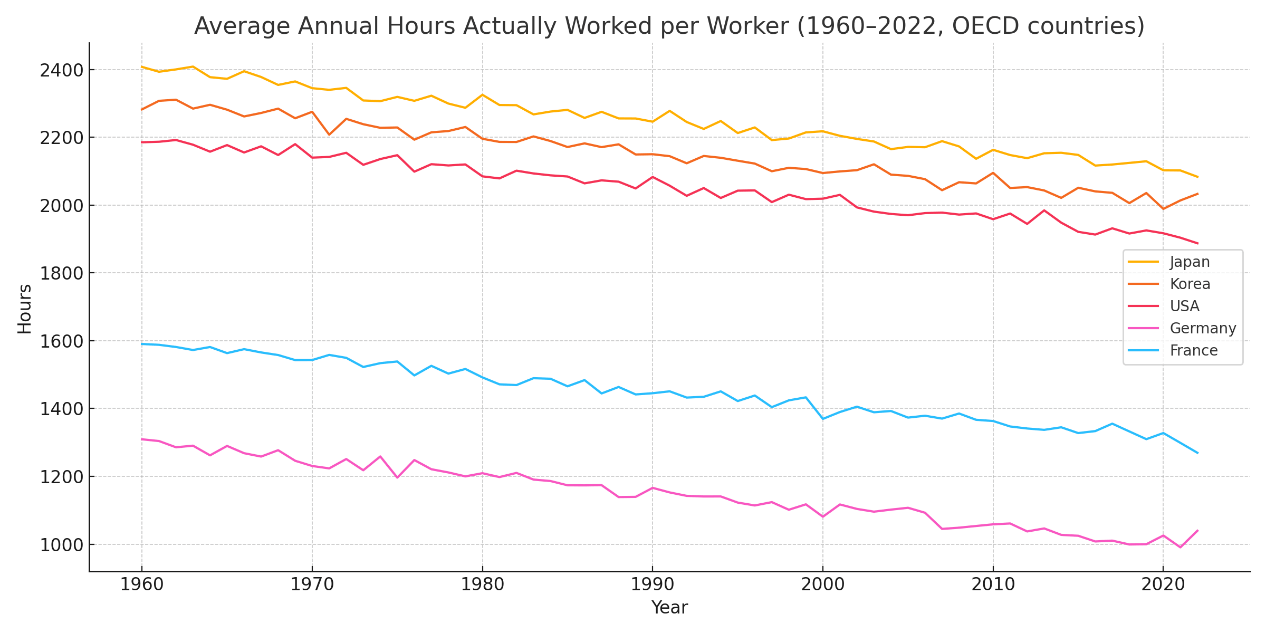

「社内で人を育てるOJTは、かつては確かに日本的経営の最大の特徴だと言われていました。しかし21世紀に入ってから、日本のOJT水準は、OECD諸国の平均以下となっています。社員が自学自習をするにしても、労働時間が長く、その余裕がない。この20年の間に、日本企業や日本のワーカーの良いとされていた特徴は、ほぼ失われてしまった」(中川氏)

さらに中川氏は、衝撃的な事実を告げる。それは、「日本は、アジアで最も『学んでいない国』というデータさえある」ということだ。このデータの意味するところは大きい。勤勉で知られた日本人だが、いまや日本は“大人になると学ばない社会”になろうとしている。日本の労働者の技能水準も、それと共に劣化している。もはや取り返しのつかないポイント・オブ・リターン(帰還不能点)の瀬戸際に来ているのかもしれない。

(出典/OECD。『Creating Responsive Adult Learning Opportunities in Japan』2021年のレポートより)

(出典/OECD 。1960年〜2022年のOECD主要国の年間実労働時間推移より)

エンゲージメント——働くことで得られる充実感

人的資本を構成するうえで中心的な役割を果たすのは、“技能(スキル)”だが、求められるスキルは時代と共に変化する。

「例えば、皆さんの会社の社員は、生成AIを業務に活用できているでしょうか。クリエイティブな工夫を凝らした、わかりやすい報告資料や会議資料を、短時間で作成できているでしょうか。単に足で稼ぐだけではなく、営業先と関係をうまく築きながら、相手の課題を丁寧にヒアリングし、その解決策を提案できているでしょうか」——中川氏はこう問いかける。

そしてスキルと並んで欠かせないのが、“エンゲージメント”だ。働くモチベーションと言い替えることもできる。

内閣府の調査によると、生活者に対し“どのような時に充実感を得られるか”を尋ねたところ、“仕事に打ちこんでいる時”と答えた人の割合は、2014年の34.5%をピークに減少傾向をたどり、2023年には27.4%にまで低下している。働くことによって得られる充実感が薄れている傾向は、ほかの調査結果でもみられる。

「私たちの社会は『働くこと』に対して、前向きな感情を抱けていません。日本企業の社員のエンゲージメント(士気・熱意)が諸外国に比べて低いことは、経済産業省や厚生労働省、民間調査会社などのリサーチでも指摘されていますが、それは、自分の人生を肯定できない“自己肯定感の低さ”と深く関係しているとも言えます」と、中川氏は指摘する。

こうした、スキルとエンゲージメントの現状を踏まえると、いま求められているのは、単に企業の生産性を高めるためだけのスキル開発ではなく、社員一人ひとりが、自らのワークタイムをより主体的に、望ましいものへと近づけていくための取り組みである。そうした意味で、人的資本経営とは、“個人が自分の人生を輝かせる”ための施策でもあるのだ。

人的資本を高めるための方法論。まずは“マインドセット”から

では、人的資本を向上させ、エンゲージメントを高めるためには、どのような手順や方法が考えられるのだろうか。

中川氏は、「アメリカの著名なブレインコーチであるジム・クイックが提唱する『学習を成功させる3Mモデル』が参考になる」と言う。“3M”とは、マインドセット、メソッド、モチベーションの3要素を指す。なかでも重要なのは、マインドセットの構築、すなわち“主体性の開発”である。

「エンゲージメントとは、決して根性論や精神論といった曖昧なものではなく、極めてシンプルな“脳の物理現象”です。ある課題に取り組むよう、脳が指令を出した時、それを自分が100%納得・肯定でき、積極的かつ創造的に行動できている状態こそ、“エンゲージメントが高い”状態と言えます。一方で、“やらなければならない”という認識はあっても、脳がそれを本心から受け入れられていない状態では、脳の活動は鈍り、本来の力を発揮することはできません。そんな状態で頑張っても、うまくいくはずがないのです」と、中川氏。

つまり、“自分はこの仕事を自ら選び、ここにいる”“この仕事を担えるのは、自分に必要なスキルがあるからだ”“この仕事を通じて、社会に貢献できている”“尊敬できる仲間と共に働けている”——こうした実感を持てるかどうかが、マインドセットの核心となる。

「マインドセットは、仕事に限らず、前向きに人生を歩むためにも極めて重要です。大切なのは、“自分の人生を、自らの意思でコントロールできている”という感覚を持つこと。外からニンジンを目の前にぶら下げて走らせるような動機づけをしても、持続的な効果は得られません」(中川氏)

エンゲージメントに与える環境要因——上司・同僚、組織、オフィス

エンゲージメントに影響を与える“環境”とは、張り合いのある上司や同僚に恵まれるといった人的な環境、仕事の内容が自分に合っているか、適切な指示や教育・研修がなされているのかといった組織的な環境、そして快適に働けるかどうかといった物理的なワークプレイス環境など、多面的な要素を含む。特に近年は、リモートワークか出社かといった議論も起きているが、どちらの働き方であっても環境整備は不可欠だ。

「リモート環境でも出社環境でも、最低限のインフラが整っていることが大切です。通信環境や防音性能といった物理的な条件はもちろん、オフィスにカフェやリラクゼーション機能を取り入れるなど、“場”の快適性もますます重要になっています」と、中川氏は言う。

人は現場で育つ。そこでのベストを概念化して共有する

ただし、ハード面の環境を整えただけでエンゲージメントが高まるわけではない。

米国の人事コンサルタント会社ロミンガー社によると、経営幹部クラスのリーダーシップ開発に効果があった要素の割合は、“業務経験”が70%、“現場での薫陶”が20%、“研修”はわずか10%にとどまると言う。

「人間の成長は、9割が現場で起きています。とはいえ、研修等が不要というわけではなく、研修が“現場”とつながっているかどうかが肝要です」(中川氏)

新人研修でもリスキリング研修でも、成果を出すには、まず“現場の業務を誰もが理解できるよう、明確に言語化すること”が不可欠だ。

中川氏は、これをスポーツにおけるスキル向上にたとえる。

「スキルを高めるには、“どんな身体の使い方をするのか”“動体視力をどう鍛えるのか”といった論理的説明があるべきです。そうした理論があれば、応用もしやすく、人にも具体的に伝えられ、再現性も高まります。例えば、『こういうやり方をすれば商談を成約に導ける』といったノウハウを明文化する。それが“○○の法則”や“○○メソッド”として概念化できれば、研修に応用できます」(中川氏)

もちろん、言語化しにくい業務があるのも事実だ。特に、営業の現場では、個人の経験・感覚・勘がものを言う場面も多い。しかし、そうしたノウハウが属人化したままでは、組織全体の人的資本は高まらない。

「現場で成長できる人は、論理的・概念的に物事を整理できる人です。そうした人々の行動規範を、“現場感を失わずに”パターン化する。ベストプラクティスを概念化することがカギなのです」(中川氏)

この考え方は、「人的資本はインプットではなくアウトプットで測るべき」という視点にもつながる。

「研修時間や、オフィス整備といった“インプット”だけで測定・評価してはなりません。重要なのは、“アウトプット”です。現場で活かせるかたちで、リスキリングを編成する。これは、業種・職種・企業規模に関わらず必要な視点です」(中川氏)

若い世代は人的資本経営に好感。「まずは小さく始めよ」

人的資本経営はいまや、日本企業にとって最大の経営課題となりつつあり、社員意識調査や人材ポートフォリオ、スキルマップの作成、教育・研修の充実など、様々な取り組みが広がっている。一方で、「コストばかり掛かり、本当に効果があるのか」と、懐疑的な声が上がるのも事実だ。特に中小企業にとっては、人的資本経営は高いハードルに映るかもしれない。

「中小企業では、まずは“部門単位”で始めることを、強くお勧めします。例えば、ある部門の人材を評価したい時、その人が“何をもって評価されたいか”、そして上司が“何をもって評価したいか”――この2つの視点から、スキルテーブルやエンゲージメント調査表を作っていけば良い。全社で一気に導入するのは難しくても、部門や部課単位なら、費用や期間も抑えられ、すぐに取り組めるでしょう」(中川氏)

Z世代など若い世代への効果についても、中川氏はこう語る。

「いまの20代はゲーム世代なので、スキルが明示されていて、“クリアする”イメージを持てれば、それ自体にモチベーションを感じやすい。ゲーミフィケーション的な感覚をうまく取り入れることで、スキルやエンゲージメント向上にもつながります。そうした取り組みを可視化している企業は、若い世代から“良い会社”と評価されやすくなる傾向があります」

むしろ問題となるのは、中高年層の一部が“人材の可視化”に抵抗を示す可能性だ。

「可視化が進むと、自分のスキル不足や、あるいは既に時代遅れとなっていることが明るみに出る可能性があるためです。それは確かに辛いかもしれません。しかしこれからの企業が勝ち残るためには、そして一人ひとりが、より生き生きと働いていくためには、避けて通れない“痛み”なのです。だからこそ、自らの人的資本を高めていこうという前向きな気持ちを持ってほしいと思います」と、中川氏はエールを送る。

- お問い合わせ・ご相談はこちら

-

03-3501-6173

[ 受付時間 ]8:50~17:00

(土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く)